モノクロフィルムの現像体験をしました

東京都豊島区にある

レンタル暗室「AMALABO」さんで、

モノクロフィルムの現像と

現像したフィルムを使用した手焼きプリントの

体験をしました。

フィルムのトイカメラに手を出し始めて3年。

いつもは、フィルムを一本撮り終えたら

ビックカメラや新宿の北村写真機店に

現像+スマホ転送をお願いしていますが、

そのあたりの作業に自分たちで

チャレンジしていきます。

▼撮影に使用したカメラ

FUJI TW-300II DATE

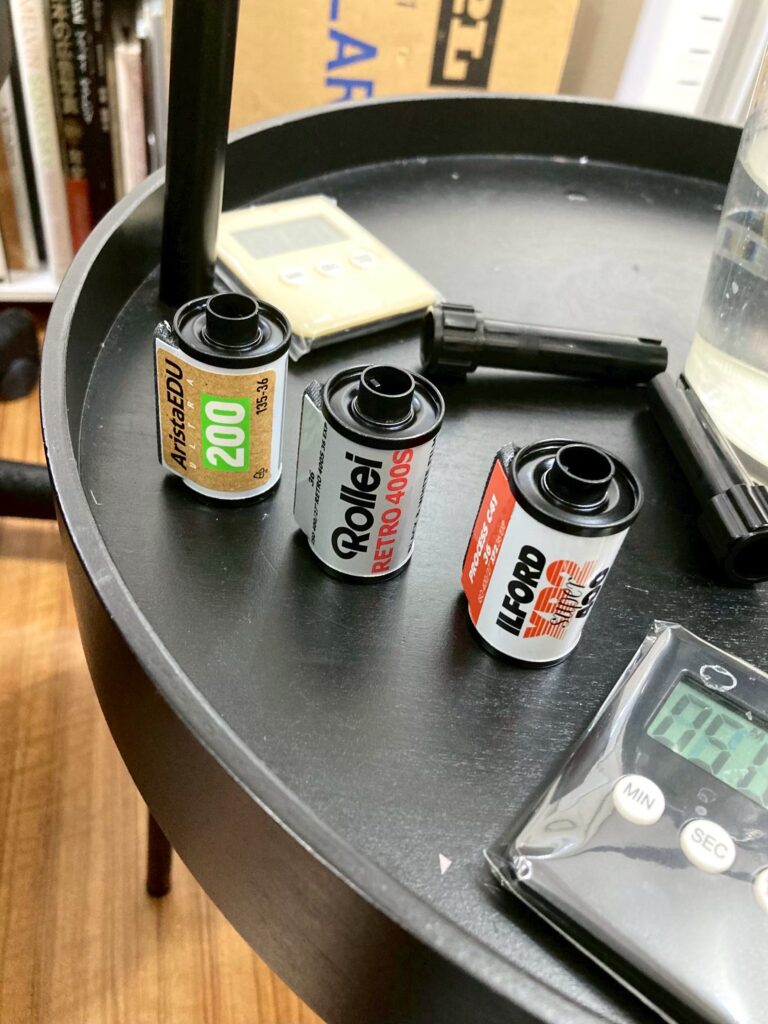

▼使用したフィルム

ILFORD XP2 SUPER 400 36枚撮り

今回は、

↑のような筒(パトローネ)に入ってるフィルムを

現像し、

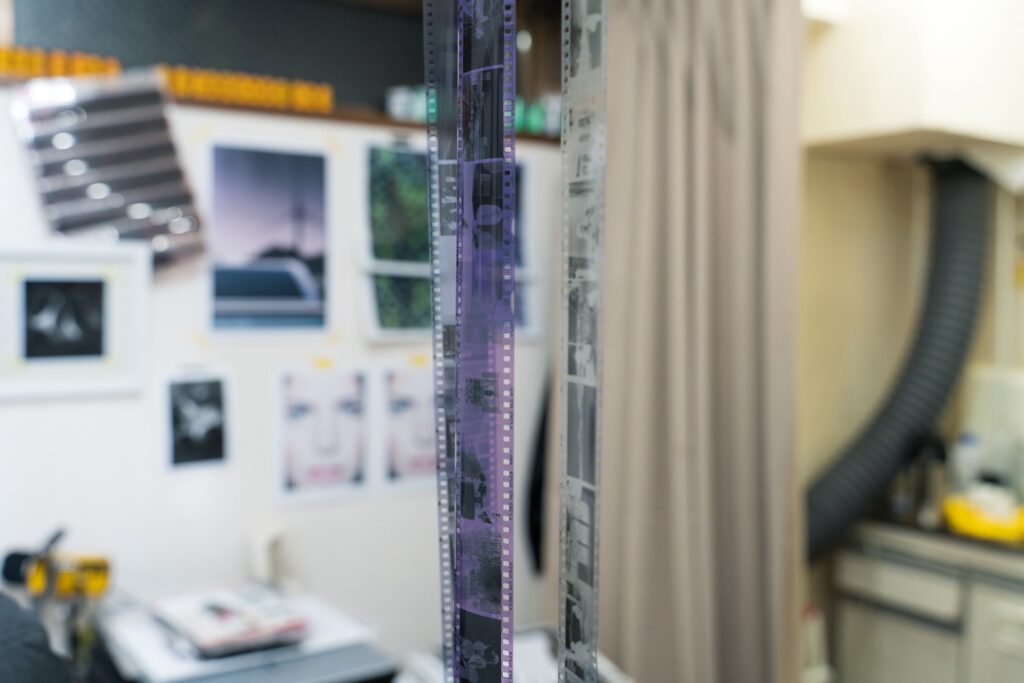

実家のフォトアルバムの後ろの方に入っている

↓のような状態にする過程を

体験します。

現像についての予備知識がないまま、

私よりはずっと機材に詳しいカメラ仲間たちと

西武池袋線 椎名町駅へ。

10分ほど歩きます。

急いでいるのに、

つい写真を撮りたくなってしまう

私たち。

雨上がりでもないのに、

頭上真上に虹を発見。

環天頂アークというらしい。

「すみません、虹が出ていて遅刻しました!」

と言うわけにも行かず、

急ぎ足で集合住宅の一室に到着。

「その道の人」という感じの

穏やかなオーナーさんが出迎えてくださいました。

現役で動くであろう大量のフィルムカメラ、

壁に飾られた美しくて大きなモノクロ写真の数々、

整頓された写真集、

これから足を踏み入れるはずの暗室への入り口…。

私たちの秘密基地は、

こんなところにあったんだ。

おしゃべりの延長線で始まった座学で、

フィルムの構造や

現像の原理について教えていただきました。

その場では分かった気がしたけど、

そんな気がしただけでした。

最初から真っ暗な部屋にいくのかと思いきや、

明るいままの部屋で現像作業が

スタートしました。

ダークバッグと呼ばれる遮光の袋の中で、

撮影済みフィルムを専用のリールに

巻きつけていきます。

光が当たってしまうと、

フィルムが感光して撮影したデータが

真っ白に飛んでしまうので、

上手くいくように祈りながら

手元の感覚を頼りに

リールに巻きつけて、

遮光のケースに入れ、

蓋をします。

その後からは、

ダークバッグの外での作業となりました。

ケース内に現像液を流し入れる、

所定の時間、混ぜつつ待つ。

液を出す。

ケース内に停止液を入れる、

以下同文。

ケース内に定着液を入れる、

以下同文。

希釈率、温度、待ち時間、混ぜ方など

さまざまな条件によって、

仕上がりの雰囲気が変化するそうです。

好みによって、いろいろなレシピがあり、

お料理のようなんだそう。

きめ細かく、繊細に仕上げたい気もするし、

撮影した内容によっては

わざとがさがさに、荒い感じにしてみても

面白いかもと思いました。

液体を使用した作業が終わったあとは、

オーナーさんがフィルムを水ですすいで、

吊るして乾かしてくださいました。

これが自宅に吊るしてあったら、

かっこいい。

私は一年越しに現像したフィルム

となってしまったので、

春の友人の前撮り、

夏の海岸での流星群観測、

冬の蚤の市、と

季節一周分の思い出が出てきました。

小さなコマを見て、

「あ、これみんなで出かけた時のやつだね〜」

と話すのはとても良い時間でした。

▼現像した写真(フィルムスキャナーで取り込み)

後半戦:手焼きプリント

フィルムの現像作業は、意外にも

普通の明るさの部屋で全ての工程が

終了しました。

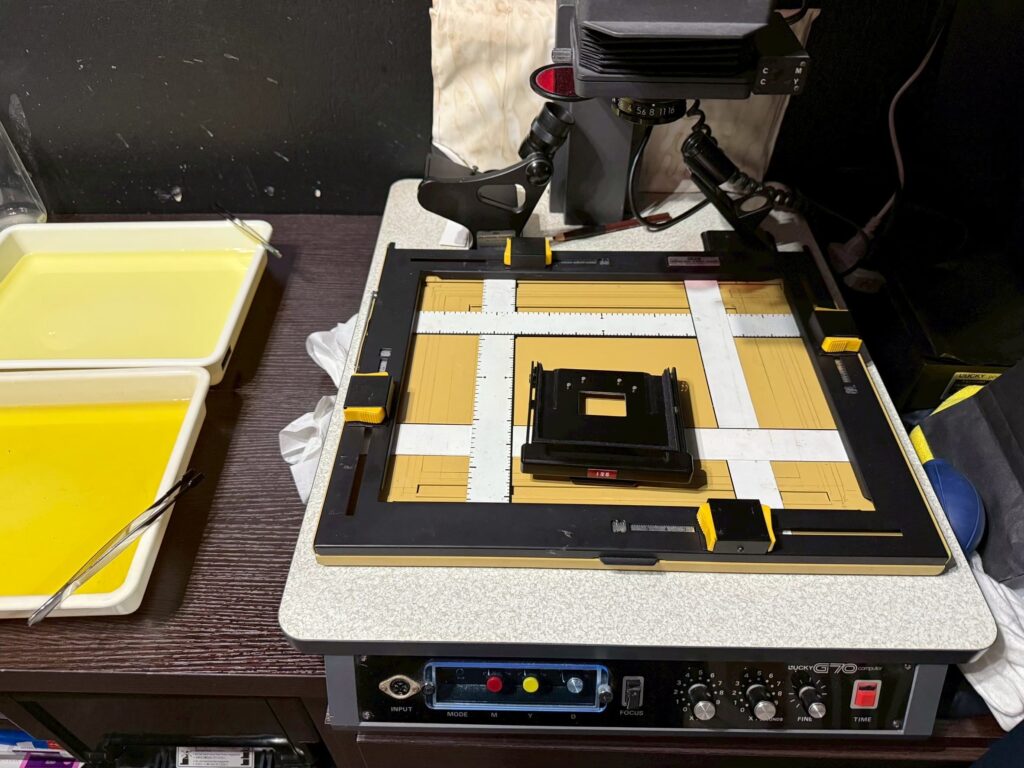

後半戦では、現像したフィルムを使用して、

暗室での手焼きプリントを体験します。

手焼きプリントが何を指す言葉なのか

わからないまま、暗室へ。

手元がわかるくらいの薄暗さでした。

とはいっても、そのわずかな光も赤色なので、

闇の実験室みたいな印象でした。

一人1台、大きな顕微鏡のような機械の前に

座ります。

「引き伸ばし機」というようです。

上部にフィルムを一コマセットし、

その上からライトで一瞬照らします。

すると、

下に置いた専用の紙が光に反応します。

と言ってもそれだけでは

見かけ上は白い紙のままなので、

その後に

フィルム現像と同じ要領で

現像液→停止液→定着液と浸して、

モノクロの写真が浮き出てくるのを

待ちます。

光を照射する時間を長くすると、

仕上がりの色(黒さ)が濃くなります。

また、

コントラストの強さも変えることができ、

写真の雰囲気に合わせて

パキッとした感じにしたり、

ふわっと優しい感じにしたり

することができました。

練習用の切れ端で微調整。

照射していくごとにちょっとずつ、

光が当たらないように

隠していきながら、

好みの濃さを探っていきます。

↓の画像では、

手元に近づくほど、

ライトの照射時間が長い、

つまり黒さが濃くなっています。

紙の先から順に、

照射時間

2秒

4秒

6秒

のようなイメージです。

濃さとコントラストの具合を決めたら、

本番の紙に焼き付け、

順番に液に浸していきます。

体験が始まって数時間経っているけれど、

まだまだ楽しい。

天ぷらをする時のバットのようなトレーで

ピンセットを使いながら

紙をゆらゆらと浸していく様子は、

なんとなく自分がイメージしていた

暗室での現像作業に近いと感じました。

今まで暗室に関わるものって

見たことがないはずなのに、

そういうイメージってどこから

来るんだろう。

手焼きプリント①あじさい

ふんわり、淡い色のあじさいだったと思います。

優しい雰囲気にしたかったので、

モノクロ写真=かっこいいというイメージを捨てて、

優しくて綺麗な、

それでいて落ち着いた写真になるように

調整しました。

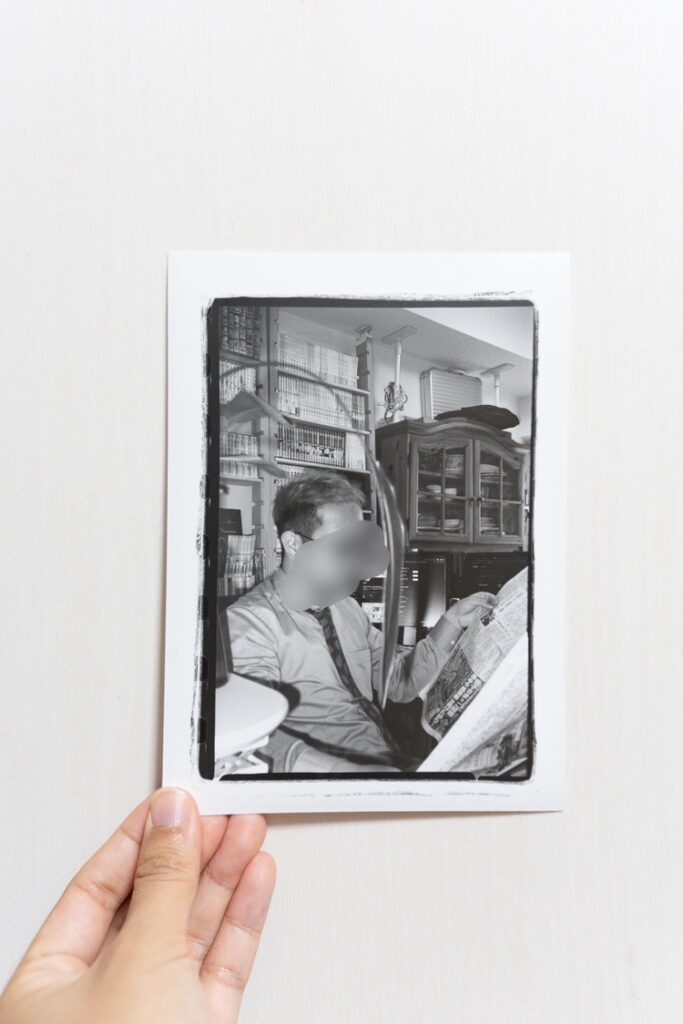

手焼きプリント②家族の写真

簡易なフィルムカメラを使用している割には

案外繊細な線で撮れていたので、

バキバキにしすぎず、

おしゃれなモノクロ写真にしたいと思いました。

物の多い我が家もこれならサマになる。かも。

これが手焼きプリントかあ。

終わりに

ついに足を踏み入れてしまった。

暗くて深い沼。

オーナーさんは、

静かに情熱的で、

気がついた時には

フィルム現像の魅力に

ずるずると引き込まれてしまっていました。

2025年の夏休みは、

無事、自家現像を始めました。

親切でとても有意義なワークショップを

ありがとうございました。

ゆずゆ